不知不覺,Soekris dam1021 R-2R DAC 一用五年,從一開始在木板上開聲,更換電源,再幾經調整,找到喜歡的輸出線路與韌體,幾乎就沒有再如何更動了。倒是訊源的部份,一開始從 Apple Airport Express 訊源輸入,後來轉移到 BeagleBoard Black 打造的小電腦,以 i2s 直入 Soekris dam1021,當作 AirPlay/MPD 一體機,透過 Ethernet 串流播放 NAS 上的檔案,如此也聽了四年多,頗為滿意。

如網兄 HifiDuino 和 cyrilliu 所言,BeagleBoard Black 的優點在於可以搭配專屬的 Botic 驅動程式 外灌整數倍頻的 clock 取代板上的合成時脈,比大眾化的 Raspberry Pi 有先天上的優勢。可惜 BeagleBoard Black 遠沒有 Raspberry Pi 知名,看到許多人投入大量心在先天不良的 Raspberry Pi 上,讓人惋惜。Botic 可以同時支援兩個外灌時脈,分別對應 44.1KHz 與 48KHz 的倍頻,我的主要媒體是 CD ,所以僅攻 44.1KHz 時脈。過去玩時脈已經有很多心得,那時也玩了近期熱門的 NDK NZ2520SD,並且搭配 ACKO AKL-S03 的板子,著實有趣。幾經比較之後,最喜歡的還是友人設計的離散時脈線路,聲音最自然有類比味。

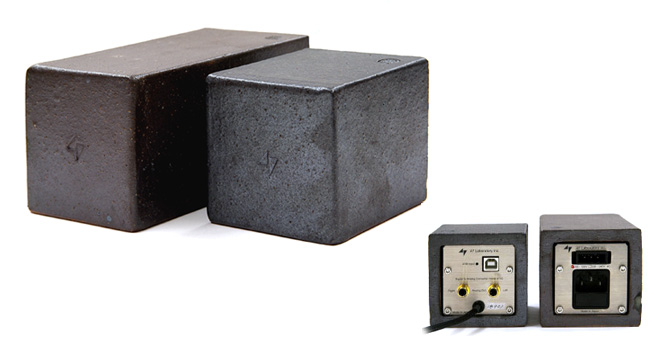

在木板上漸進實驗、試聽,隨興的聽幾年之後,搭配漸趨穩定,便有裝機的想法,也陸續規畫、張羅零件。2020 疫情的關係,在家裡的時間大增,終於把訊源與DAC的一體機組裝了起來。和 DIY 的 TI TPA3255 Class-D 後級同樣的設計,用 6061 厚鋁合金板為基底,再鎖入竹箱做為外殼,並以黑色半透明壓克力為上蓋。I2S 和時脈的走線不宜長,數位端集中在右邊半縮短路徑,未穩壓的電源長些無妨,集中在左側。左邊四顆 Block 德製環型變壓器分別供應 dam1021、輸出 buffer、clock、BeagleBoard Black 四大模塊。dam1021 的供電是非常簡單的整流加大電容濾波,沒有穩壓,這是我覺得最鮮活自然的選擇。dam1021 板上的輸出級音質平庸,直出又偏瘦弱,所以加上 Rogic Audio 當年為 TDA1541A 設計的 OPA861 輸出級,再加上 Lundahl LL1585 輸出變壓器。TDA1541A PCB 上內建音質極佳的 TL431 離散穩壓,於是直接使用。離散的 clock 電路,僅用 IC 做簡單的預穩壓,而 BeagleBoard Black 需要 5V/1A 的供電,找出二十年前買的 Black Gate 3500uF 水塘作濾波,再經過 TI TPS7A47 開發板作 DC/DC 穩壓,效果不錯。

從 MDF 換成厚鋁板裝箱之後,聲音較為凝聚、紮實、乾淨,但基本走向一致。離散式 R-2R DAC 沉穩大器,自然樸實的聲音依然,透過 I2S 與 DAC 連接,比 SPDIF 更為透明純淨,除此之外,clock 果然是全機的脈搏,主導了整體的律動感和氣韻。DIY 音響自己做給自己聽,喜歡就是一切沒有什麼對錯。評測一件器材最實用的方式,就是看它能不能一直讓我聽下去。幾經調整、修改,直到有一天能待在我的系統裡半年以上,大約就是很滿意了。而這套訊源組合已經伴隨我超過五年,其間換了喇叭、前級、後級,線材,甚至還有音響架,可見我對這個架構的喜愛。之後若還有調整,也許是新的時脈、新的供電方式、或是新的 BeagleBoard Black 系統。

2020 對全世界來說是個特別的一年,在我個人的生涯,在我的音響系統上也是。整套系統換了一整輪,新的喇叭 Jordan Eikona 2 Pentagonal TLA、新的音響架、重新裝機的 Kondo M7 Line 前級、逐漸成熟的 Class D 後級、還有本篇所提終於裝箱的數位訊源。生活忙碌、心情困頓之中,很多感受很多想法已經不太清楚,心心念念的只有回家聽音樂。在靈光偶然閃爍的瞬間,驀然體會到新的感動,浮現出新的升級方向,這時的存在是最真實的。