最近沒有玩新的專案,手養時就在

Shigaclone 上試零件,一方面是微調,一方面也想更了解各種零件的風味習性。Shigaclone 很奧妙,大多數的部份,對零件十分不敏感,怎麼換聲音都差不多。幾個特別的所在,對零件又異常的挑剔,稍微更動,聲音就天差地遠,甚至衰聲。當中最神祕的一環,莫過於

C906 這顆小電容,其次就是 SPDIF 輸出的相關電路。JVC RC-EZ31 PCB 上的 chipset 本來就能輸出漂亮的 SPDIF 波形,我們所要做的只是把將近 5V 的 SPDIF 輸出衰減至標準的 400mV 與 75 歐姆,並且濾除直流。

其實 CS8414 之類的數位接受晶片,寬容度甚高,而且 DAC 的輸入端都有交連電容或脈衝變壓器隔絕直流。所以不做任何處理,直接將 PCB 上產生的 raw SPDIF 訊號送給 DAC,多半也能正常運作。但在 SPDIF 輸出之前,加上適當的電容、電阻,聲音仍然會更為柔順耐聽一點。關於此處電容電阻的選用,去年已經寫過一篇

心得。但在那篇文章之後,歷時一年,其間我持續收羅更多電容,有了新的心得。電阻一節,已經寫在 TX2575 電阻一文之中。本篇則是數位交連電容的試用心得。

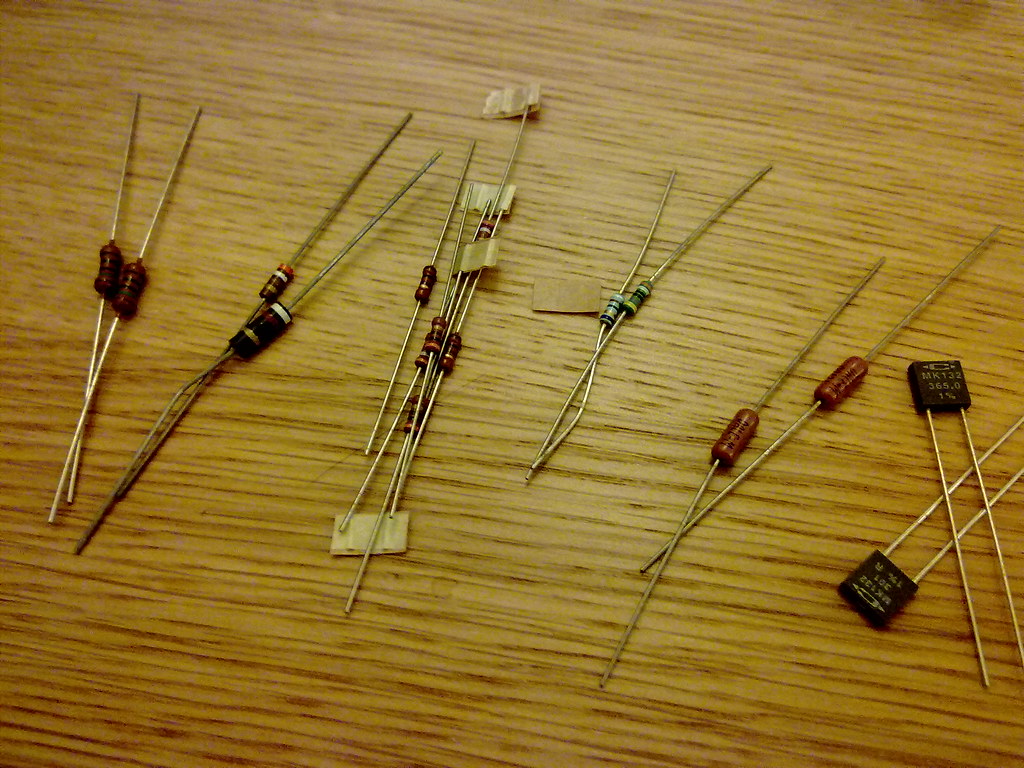

我浸音響的時間不長,加上財力有限,不像能許多前輩那樣收集成千上萬的零件以資調音,僅能從這幾年間累積的電容來試聽。所以這篇提及的電容幾乎都是尚能買到的,價格也都還不致於太離譜。不過我試過的電容畢竟有二三十種以上,一一提及未免繁瑣,所以最後選出幾款令人印象深刻,表現有獨到之處的電容來講述。

Rel-Cap PPT,這是

Reliable Capacitors(即 Rel-Cap 或 Relcap)製造的錫箔 PP(polypropylene)電容。其實箔膜電容(foil & film capacitors)會有什麼聲音,從箔與膜的材質就可以推斷一二。錫箔音色華麗豐潤,PP 則滑順開闊,生機勃勃,Rel-Cap PPT 的聲音正反應了兩者的組合,富麗堂皇,骨架端正。

同樣是 Reliable Capacitors 製造的電容,另一個系列黃色圓柱型的 Rel-Cap RT,以及黑色立方型的 RTE,都是錫箔 PS(polystyrene)電容。凡是 PS 電容,聲音似乎都具備了柔軟飄逸,細膩甜美的特質,與剛正雄健的 PP 電容各有妙處。我特別喜歡 RT 系列高貴細緻,飄逸柔美的個性。

這也是 Reliable Capacitors 製造的電容,

MultiCap 系列的 PPFXS。和 Rel-Cap PPT 相同,都是錫箔 PP 電容,但以 MultiCap 特有的結構,由多顆小電容併聯而成,ESR 特低。聲音比 PPT 系列更清澈透明,速度更快,細節更多,似乎也變得柔軟了一點。

MultiCap 最高級的 RTX 系列,錫箔 PS 電容,可以說是 Rel-Cap RT 的併聯版。RT 系列原已十分飄逸細緻,再經過併聯之後,調性更是極為突出。透明度高,速度極快,細節豐富,特別是唇齒之間的氣音,似乎有放大的效果。也所以有人認為這種表現太 harsh,太過極端,不耐久聽。確實,MultiCap RTX 頗有癖性,對搭配十分敏感,但在 Shigaclone 上,表現卻十分不錯,得其優點,而無所害。與 PPFXS 相比,RTX 在 Shigaclone 上聲音又更為飄逸透明了一點,更重要的是變得更甜美,更柔軟,更有音樂性,讓人不知不覺得一直想聽下去。

AudioCap 也是 Reliable Capacitors 旗下的產品,這款 AudioCap TFT 是當中最高級的錫箔鐵弗龍(Teflon、Polytetrafluoroethylene、PTFE)電容。AudioCap TFT 與前面幾種電容相比,高出了一個檔次,確是不同等級的聲音。TFT 最特出之處就是頻帶極寬,一下子拉開了低頻至高頻的界線。高頻圓潤滑順,泛音自然而豐富,充滿空氣感,直有從 CD 換成 SACD 的錯覺,彷彿錄音的規格提高了,使得高頻的波型變得更為完整。若說 MultiCap 之流是強調高頻的透明感,AudioCap TFT 則是將高頻的界線進一步延伸。

V-Cap 是美國高級電容的品牌,專門出品鐵弗龍電容與油質電容。目前有三個系列:

銅箔鐵弗龍的 CuTF、

錫箔鐵弗龍的 TFTF、

灌油金屬化 PP 電容 OIMP。我已經有了 AudioCap TFT,興趣自然是最新、也最貴的銅箔鐵弗龍 CuTF 了。據我所知,目前似乎尚無其他廠牌推出銅箔鐵弗龍電容。銅箔的導電性遠比錫箔為佳,作為電容的導體,音色特別大器,雍容大度,穩重寬闊,尤其是形體感異常紮實。與 AudioCap TFT 電容相比,V-Cap CuTF 又更高了一級。AudioCap TFT 的細節本來已經極多,V-Cap CuTF 卻硬是更上一層樓,背景更寂靜,微小細節更為清楚豐富,泛音也更完整了。錫箔華麗的音色,原本十分討喜,但與銅箔相比之下,竟顯得有些輕浮,有點花拳繡腿。在大動態、大場面的片段,CuTF 的優勢更為明顯:底盤穩健異常,氣象萬千,能量感豐沛無比,源源不絕。

V-Cap CuTF 電容,可以說是把 PP、Teflon 這類強調頻寬,動態大,勢氣強的走向,做到了極致。而 Soshin(雙信)SE99 銀雲母電容,則是和 PET(polyester、Mylar)和 PS 等飄逸柔美的電容一路,而到達了最高境界。我很難比較 Soshin SE99 與 V-Cap CuTF 的優劣,兩者的風格實是天差地遠,但我認為聲音表現屬於一個檔次,同一個等級。SE99 的細節同樣極多,泛音豐富,頻帶完整,特別是高頻充滿了水份,纖細柔美,吹彈可破。這種清澈透明,細膩無比的聲音,讓人彷彿置身仙境,不沾絲毫煙火氣。說氣勢,說動態,Soshin SE99 自然不及 V-Cap CuTF,但 V-Cap 卻又哪裡有半點那如夢似幻的美感?

V-Cap 的聲音固然很真實,但說 Soshin SE99 聲音很美,如在仙境,這並不代表它的聲音有音染、不真實。用「音染」來形容 Soshin SE99,無異是一種褻瀆。SE99 美妙的聲音絕非音染可以類比,那是一種無與倫比,不可方物的美善之境。

離開仙境,回到塵世。在我試過諸多工業級電容裡,

Vishay/ERO KP1830 是我的最愛。KP1830 很便宜,是小容值的鋁箔 PP 電容,最大規格只到 0.022uF。KP1830 聲音很樸素,比

WIMA FKP 或 Philips KP 更為中性自然,而且聲音有一定的力度和線條感,不會太軟或太輕浮。在調音之前,這些可靠中性的便宜電容是很好的基礎,減少變因。甚至從 V-Cap 或 Soshin 換成 KP1830,也不至於不能入耳,只覺得那仍是中庸平衡的好聲音。除此之外,Vishay KP1830 也是唯一用在 Shigaclone C906 之處,沒有絲毫癖性,自然不怪的少數選擇。

網友 tda1543 兄很推薦在 Shigaclone 的 SPDIF 輸出端用 Black Gate PK 0.1uF 小電容作交連。我也覺得這是很棒的選擇之一。

Black Gate 電容十份優秀,自不在言下。但在數位交連處,Black Gate 竟然也有很好的表現,我當時也感到吃驚。Black Gate PK 用在此處,速度稍微慢了點,不及各種薄膜電容。但有很好的厚度與韻味,平衡性極佳。以頻寬、質感、動態、細節刻劃等角度來說,Black Gate PK 絕不能與前述的高級薄膜電容比肩,但不能否認 Black Gate PK 的聲音,溫和耐聽,富有魅力。考慮取得之難易、價格、體積等因素,Black Gate 堪稱是最超值的選擇。

Black Gate PK 是小型化的極性電容,另一個系列 NX HI-Q 則是無極性電容,理論上比 PK 更優秀,更合適數位電路。確實,同樣是 0.1uF 的電容,NX 系列聲音密度比 PK 更高,聲音更為濃郁甜美,能量感更強,速度感也稍微快了一點(當然仍不及薄膜電容),PK 則比較清淡樸實。兩者聲音都很好,動聽討喜。雖然與 MultiCap、V-Cap 那種等級差了好一段距離,但無疑是可以慢慢聽音樂的好聲音。

所有電容裡,我最喜歡的自然是 V-Cap CuTF 與 Soshin SE99,兩者各自代表了「傳真派」與「美聲派」的典範。用「傳真派」、「美聲派」來比喻,或許不倫不類,因為兩者的聲音都很很寫實,也都很美麗。也許這兩條路線殊途同歸,只是呈現的風格不同。我無法決定究竟比較喜歡 V-Cap CuTF,還是 Soshin SE99,最後心念一開,決定兩個都聽,輪流聽。依據不同音樂、不同時間、不同心情,換上不同的電容。白天聽大曲目多些,也就比較常用 V-Cap;晚上聽簡單的小品,用 Soshin 多些。兩者都是非常優秀的電容,各有出色之處,但也不能完全取代對方的優點。還好我是 DIYer,想用什麼就用什麼,隨手一換就行了,魚與熊掌可以兼得。