超過十五年前,看到發燒墊材廠 Neuance (已結業)的創辦人 Ken Lyon 大方在 Audiogon 的討論區分享他心中的平價音響架方案,也就是後來大名鼎鼎,轟動四方的 IKEA LACK 音響架。那時所得不多,瘋狂的 DIY 音響,所有的錢都投入主被動零件,或是 CD 唱片,音響架這種周邊能省則省,看到有不到兩千元的音響架方案,又有發燒廠背書,立刻到 IKEA 買了三組 LACK 回家組裝。照 Ken 的建議,把腳裁短,中心鑽孔,埋入螺絲,用白膠補強接合面,最後疊起來,三兩下就完成了。

我對 LACK 非常滿意,一用經年。當時年輕氣盛,還在網上野人獻曝,四處推廣這 CP 值超高的 DIY 計畫,也不怕被訕笑。在那個黃金時代,LACK 的腳還是實心的,外表還有實木橡木貼皮可以選用,與當今物價飛騰,產品 cost down 再 cost down 不可同日而語。後來有人想製作 LACK,卻發現四腳中段居然中空,鋸短後發生尷尬的情況。Audiogon 和 Audio Asylum 後續的討論中,仍有對新版 LACK 的解法,但終究不如早期便利。

用了十多年之後,音響不知換了多少輪,人生也早邁入不同階段,對於音響架的預算不再那麼拮据,有了升級音響架的念頭。但這十多年間物換星移,連早期仰望的 Solidsteel 6 系列都已經停產,旗鑑級音響架超過十萬更是所在多有。一時找不到理想的對象,幾年前參考網兄的建議花點小錢把 LACK 的腳墊換成 Soundcare Superspikes,倒也頗有升級感。

匆匆又是數年,今年疫情期間在家的時間大增,回頭去翻閱 Audiogon、Audio Asylum 上 Ken Lyon 等人關於墊材的討論文章。經過十五年的歷練,對調音的經驗與當年連音響架都沒有的初哥大有不同。看著看著,不禁手養,覺得商業產品沒有外型、價位合意的,不如自己 DIY。

既然如此,還是要先整理一下現行的廠商怎麼做音響架。第一個還是要先確定學習的對象,像 Finite Elemente 雖美,但結構繁雜,不易揣摩。近來好評的品牌 Artesania,結構更是複雜得有如精密儀器, DIY 不易。我也很喜歡 pARTicular 懸吊式的設計,充滿未來感實在是藝術品。

Artesania Exoteryc

pARTicular Novus

最後,還以是結構相對簡純,而且大方在網站提供細節的 Symposium 和 Solidsteel 作為主要參考對象。這兩家都有價位不同的高低產品線,剛好提供很好的對照,可以了解在相同的脈絡下,哪些因素可以決定品質之高下。再配上 Ken 等網友在 Audiogon、Audio Asylum 的討論,漸漸歸納出一些心得。

Solidsteel 現役的中堅系列 S5

Symposium 前代經典 ISIS

結構

最重要的還是整個音響架的結構。一座音響架可以概分為放置器材的層板和堆疊層板的腳柱。 Ken 提到 FleXy 的設計其實並不好,因為每一層的振動都會輕易地傳遞到其他層。觀察這些中高級的發燒音響架,共通點就是層板與腳柱不會全鋼性接合。換言之,在層與層之間,必然有某些隔離措拖。例如 Solidsteel 現役上位的 Hyperspike 系列,層與層之間其實並未固定,只是疊放上去,接點僅為四個角錐作隔離。現役中級的 S5 系列,層與層之間的腳柱有鎖固,但主層板不直接接觸器材,而是另疊一片較小的副層板,副層板與主層板之間同樣用角錐隔離。舊款的 6 系列,整個主框架焊接為一體,但層板與框架之間同樣靠角錐隔離。只有低價位的系列,如現役的 S3,才是全鋼性、無隔離的接合。

Solidsteel 現役頂級的 Hyperspike Prestige 系列

Solidsteel 已停產的經典 6 系列

Sympoisum 不論是高低價位,層板下都無角錐,腳柱與層板之間直接鎖固。但 Symposium 也非全鋼性結構,因為他們招牌的層板本身就是三明治結構,原有隔離的效果。

Symposium 現役旗鑑 Osiris

其他廠牌如 Finite Elemente、Artesania 結構複雜也就複雜在精密的隔離設計。除了調音派玩法,強調某些珍稀木材或材料特有的調性,主流的發燒音響架多半會在層與層之間加入隔離。

層板材質

Ken 認為層板最好要 rigid,像 IKEA LACK 輕量中空的蜂巢層板,其實頗為堅固。商業產品上的層板材質,最大宗還是 MDF。Solidsteel 僅有最高級的 Hyperspike Prestige 用上陶磁、Symposium 當然是用他們獨門的複合材質,包含發泡塑膠、MDF、合金。其他常見的材料也有玻璃、壓克力等,各有特色。MDF 以外的木材,國人習慣的可能是各種X檀、花梨等珍稀硬木,歐美則流行楓木,例如 Finite Elemente Pagode 或 Butcher Block Acoustics,其他也常用於傢俱的木種如橡木和山毛櫸則少見,應是調音考量。至於常用來做音箱的樺木夾板,亦不常見於發燒音響架。我過去做喇叭一向用樺木夾板,喜歡那靈活鮮明的聲音。據國外網友們的討論,夾板作為音響架的層板容易偏薄,相較於有彈性的夾板,厚實呆板的 MDF 在制振上反而有其優勢。

Finite Elemente Pagode

Butcher Block Acoustics 的楓木音響架

腳柱材質

這些廠家腳柱的材料,主流便是鋼和鋁合金。Finite Elemente 是鋁合金板、Solidsteel 中價位、低價位產品用中空鋁管(故有人取笑既不 solid 亦無 steel),高價位 Hyperspike 系列用不鏽鋼。Symposium 用實心的 6061 鋁合金柱,亦可升級改用純實心紅銅柱(驚人)。其他常見的材料就是實木了,通常用在全木製音響架上。音響架底層與地面接觸方式,則難得有共識,幾乎都是角錐。

Symposium Osiris 實心紅銅腳柱

音響架 DIY

這些文章看半天之後,漸漸歸納出一些心得,越想越覺得有趣。此時巧遇代理商 Solidsteel S5 的特價,但已經完全不能吸引我了。這時,非得實現自己的想法才能滿意。於是開始設計、準備材料。

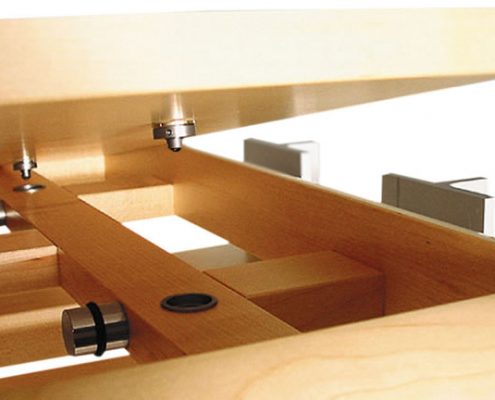

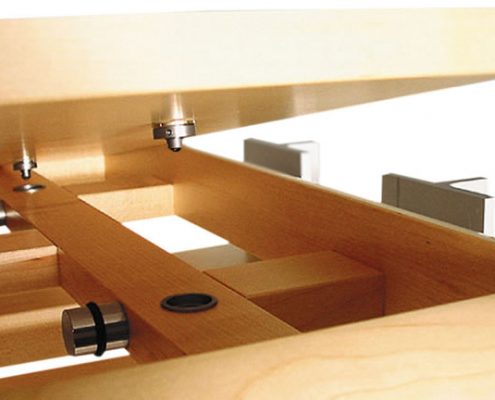

結構決定融合 Solidsteel Hyperspike 與 S5 的設計,作雙重隔離。和 Hyperspike 一樣的是,層與層之間不鎖固,而是透過帶角錐的腳柱疊合。和 S5 一樣的則是每層分成主、副兩片層板,中間透過四顆小角錐再隔離一次,主層板中間挖大圓孔進一步減少共振。

主層板的材質就選擇主流的 MDF,取其音質表現穩健可靠,加上便宜、容易取得、容易加工,厚度也和主流產品一樣抓 3 公分。MDF 最大的缺點就是醜和怕水,需要貼皮保護。我那時富美家的美耐板很有興趣,故意選用楓木紋作為致敬。

腳柱如前所述,中空鋁管較差,鋼和實心鋁材各有支持者。我過去比較常用鋁合金做機箱,比較熟悉,就先選用了鋁合金。常見的鋁合金是 6061,航太級的 7075 似乎更為強固。不過我沒有察到用 7075 做音響架的產品,不確定是出於成本考量還是聲音考量。例如 Symposium 雖然用 7075 做小腳墊,但音響架是用 6061,或是價格更高的紅銅。保險起見還是先從 6061 開始,反正日後都可以再試。

家裡木工工具一應俱全,本來想自己加工 MDF。不過富美家不出貨給散戶,最後省事起見直接委託木工完成層板。富美家質感確實不俗,木紋非常自然,觸模的手感也還不錯,而且耐磨耐刮。本來其實也在考慮仿石材的美耐板,但美耐板的觸感距石材太遠(比熱明顯不同),還是仿木紋效果較佳。美耐板最大的問題就是邊角處會有黑邊,我的層板亦難免,但較明顯處留在底部。之後有時間打算用天然楓木皮重新收一次邊。

層板四角都埋了 M8 的螺母,底層板直接鎖上 Soundcare Superspike,其實就是自帶底坐的角錐,使用上非常便利。

至於腳柱,同樣參考廠機,選用直徑 3 公分的 6061 實木鋁合金圓柱。先去鋁材店買未裁的鋁合金柱,再找加工廠裁切、攻螺牙。為了美觀,又再找工廠做基本的陽極處理。在台北一天就可以搞定這些事,也算是另類的小確幸了。話說回來,加工的精密度與表面處理的品質其實與 hi-end 級產品有一大段差距,不過這個設計對於加工誤差有很大的寬容度,在家也是粗用,不影響效果也就算了。

最後就是把這些腳柱、角錐鎖上,部份不會再調整的螺絲順便上螺絲膠固定。最後把這些層板疊一疊,拿水平尺出來,調整 Soundcare 的高度校正水平,新音響架就完成了。主層板各挖了四個圓型淺槽,塞入事先買好的錐角坐。我沒有像 Solidsteel S5 一樣另做 MDF 副層板,而是拿多年前 DIY,目前仍然現役的

Symposium clone 直接架在上面當副層板。也有一層是用

IKEA Aptitlig 竹製砧板 當作副層板,這款砧板在音響圈也算頗負盛名,台幣 399 值得一試,不好用反正還可以切菜。

最後就開聲了。之前幫 LACK 換上 Soundcare 角錐,覺得頗有升級的感覺,這次則更是明顯的大幅躍進。首先注意到背景分離度提高,毛邊減少,彷彿訊噪比憑空拉高一截。除此之外,中頻有變得甜美的傾向,低頻則是比較溫厚鬆爽,音場的穩定度亦有強化。整體的改變還滿討喜的,而且效果顯著,把前級移到旁邊的 AV 櫃上,聲音馬上有所落差。認真調的話,其實每一層該放什麼器材、副層板與其餘的角墊該如何搭配,都還有許多可玩之處。我自己心中還是滿好奇用 7075 鋁合金當腳柱的效果。此外,鋼柱雖然也不錯,但既然 DIY,好像亦可直上紅銅柱,似乎更有趣。其實這個音響架做下來花費也要超過兩萬,到底是否比得過定價兩萬或二手價兩萬的廠製音響架,我也頗為好奇。現在覺得音響 DIY 對我的意義深遠,CP 值已經不是第一順位考量。尤其是構思許久的想法逐漸實現,並且得到正面的結果,此中樂趣難以言喻。